前回は、まず、恒星系を分布関数

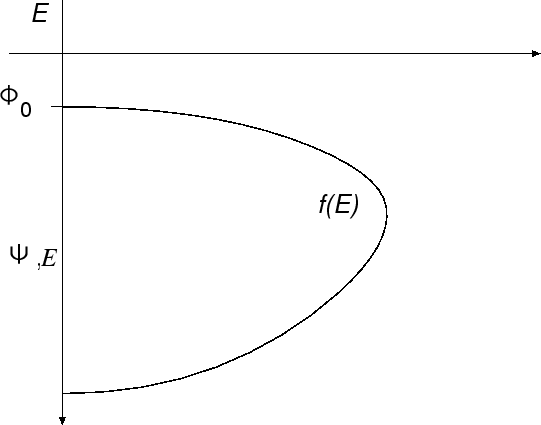

![]() で表現する、というところか

ら始めた。この

で表現する、というところか

ら始めた。この ![]() を質量分布関数だと思うと、速度空間でこれを積分すると

質量密度

を質量分布関数だと思うと、速度空間でこれを積分すると

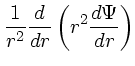

質量密度 ![]() になり、重力ポテンシャル

になり、重力ポテンシャル![]() は

は

| (1) |

で、まず重要なのは、力学平衡状態、つまり ![]() が時間進化しないで、上の2

つを連立させたものの解になっているケースである。力学平衡状態については

ジーンズの定理が成り立ち、

が時間進化しないで、上の2

つを連立させたものの解になっているケースである。力学平衡状態については

ジーンズの定理が成り立ち、 ![]() が与えられたポテンシャルの中での運動の

積分、つまり軌道のエネルギーや角運動量といった保存量で書ける。

が与えられたポテンシャルの中での運動の

積分、つまり軌道のエネルギーや角運動量といった保存量で書ける。

このことから、基本的な例として球対称な恒星系を考えると、 ![]() がエネル

ギーと全角運動量だけの関数になることがわかる。さらに簡単な場合として、

がエネル

ギーと全角運動量だけの関数になることがわかる。さらに簡単な場合として、

![]() がエネルギーだけの関数、というものを考える。

がエネルギーだけの関数、というものを考える。

これは速度分布が等方的、ということに対応していて、それほど変な仮定では ない。

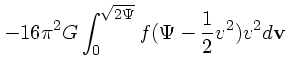

そうすると、球対称のポアソン方程式に、密度は ![]() を速度空間で積分した

もの、というのをいれて、さらに

を速度空間で積分した

もの、というのをいれて、さらに

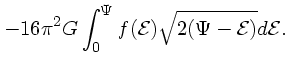

| (3) |

|

|

||

|

(4) |