牧野淳一郎

ここまでの線形解析は、極めて普通のもの(平衡状態からの摂動の発展の線形 解析)を考えてきた。が、これは歴史的には最初にやられたものではない。 歴史的には、Linear Series Analysis というもうちょっと簡便な方法が使わ れてきた。これは一体どういうものか、を Lynden-Bell and Wood (1968, MNRAS 138, 495) に従ってみていく。 半径、質量一定の平衡形状の系列を考える。 実際に計算するには、等温解をどこか有限の半径で切ったもので、半径、質量 等をスケールしなおせばいい。 とにかく、これで例えば中心と壁のところの密度比 D をパラメータとして系 列がでる。

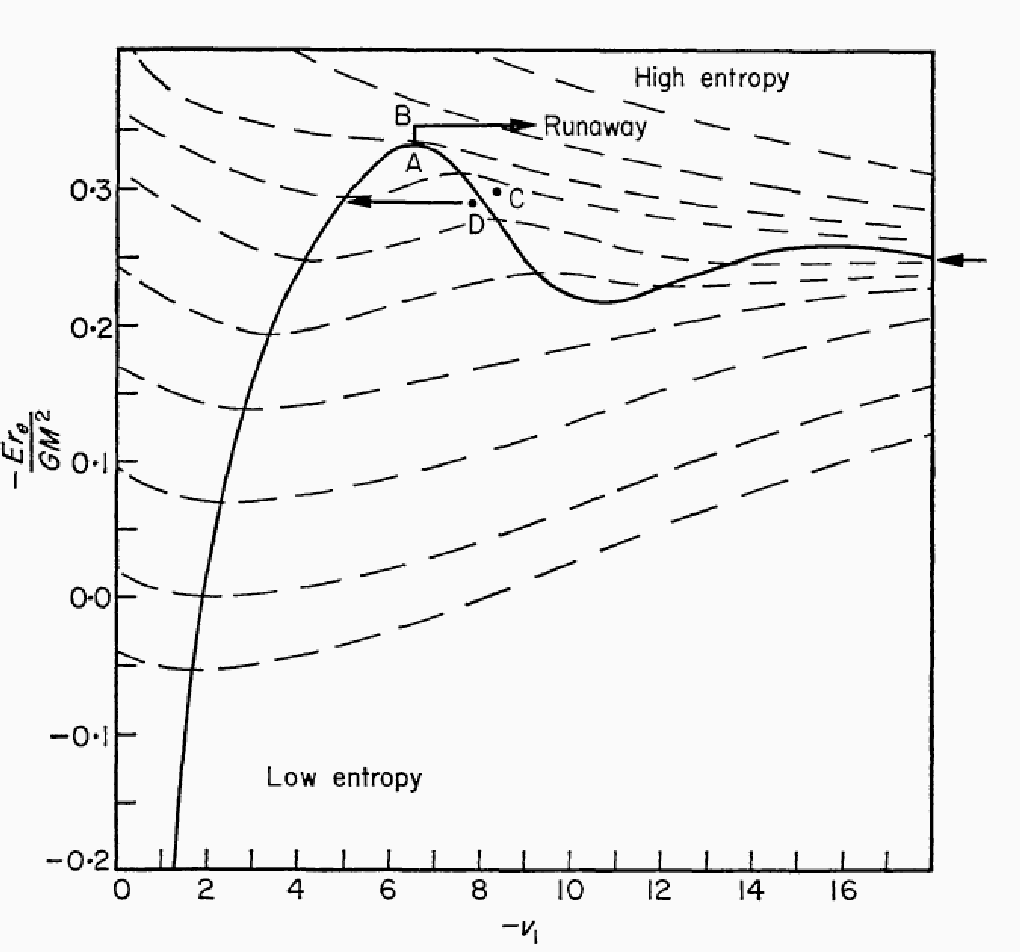

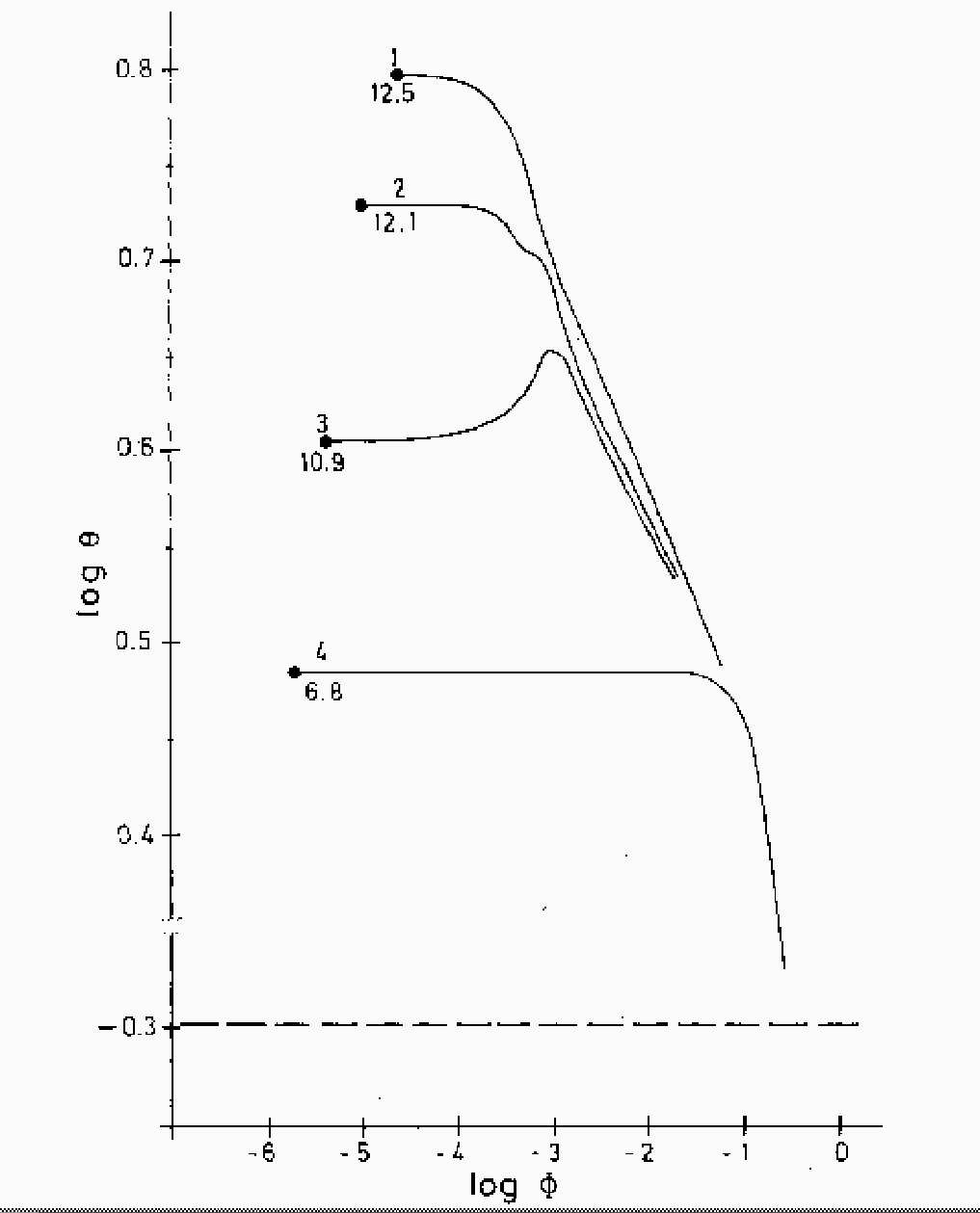

図は、横軸は ![]() 、縦軸はエネルギー(符号逆)を書いたものである。

、縦軸はエネルギー(符号逆)を書いたものである。

![]() でエネルギー極小になり、この点が中立安定点に対応し、それよりも

大きな

でエネルギー極小になり、この点が中立安定点に対応し、それよりも

大きな ![]() では系は熱力学的に不安定である。

では系は熱力学的に不安定である。

何故エネルギー極小が中立安定だったり、そこから先が不安定だったりするの か、というのはあんまり自明ではないと思う。原論文の説明も要領を得ない。

一応、中立安定点には以下のような解釈が可能である。

エネルギー極小点: エネルギーを変えないで(断熱的に) D を(微小量)変えることができる。

つまり、系を等温に保つ摂動で、エントロピーを保存して構造を変えるものが ある。

つまり、中立安定な摂動がある。

中立安定点では、ゼロ固有値に対応する固有関数は温度勾配を作らないものであった。

従って、中立安定点を探すだけなら、摂動を温度勾配を作らないものに制限し てかまわない。

逆に、温度勾配を作らない摂動は、熱平衡状態を熱平衡平衡状態に移すものし かない。

従って、エネルギーを保存して温度勾配を作らない摂動は、エネルギーが極値 を取るところにしかない。

と、これはいいけど、中立安定点より先がどうなってるかは linear series analysis では本当は良くわからない。

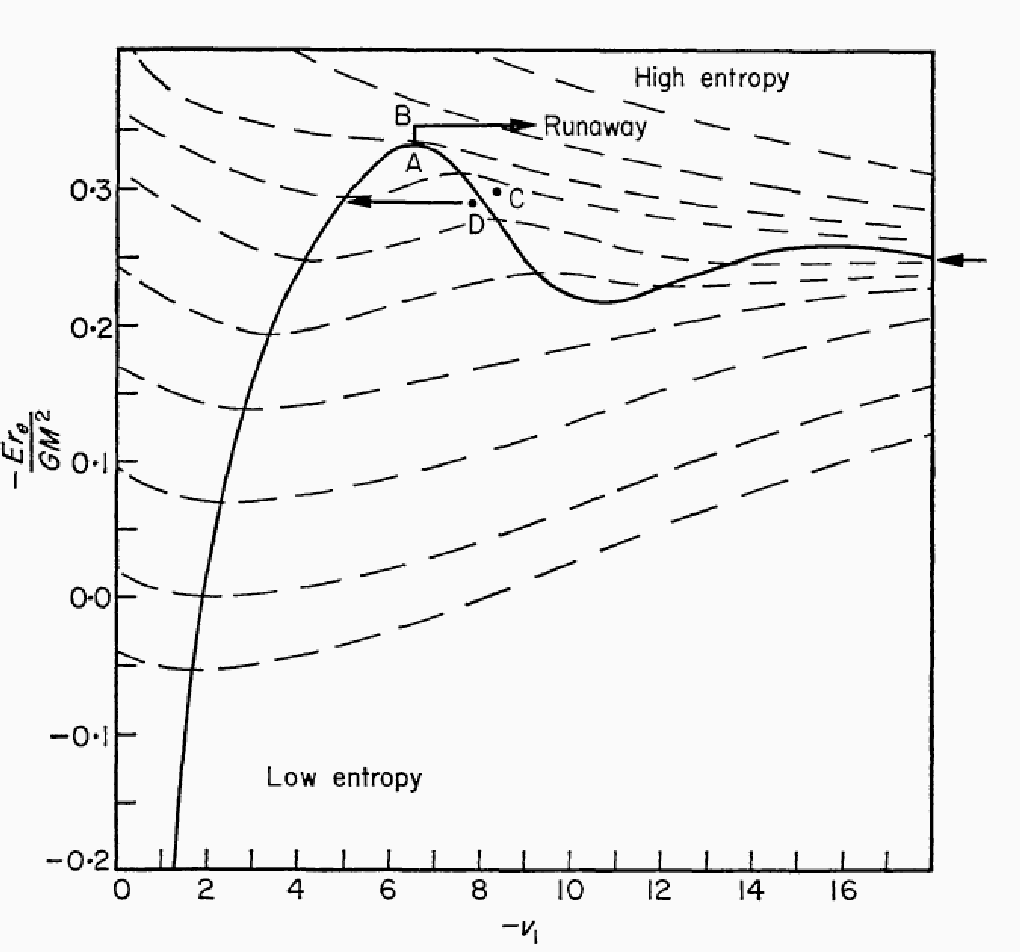

固有値問題を解くのと違って、 Linear Series Analysis は平衡系列を求める だけでできちゃうので、いろいろな論文が発生する。

他にもいろいろあるけど、影響が割合大きいものということで。

10 cm

King model の系列に Linear Series Analysis を適用。

「中立安定点」を「発見」( ![]() )

)

もともと等温平衡解ではないもの:

エネルギー一定の摂動が中立安定に対応するわけではない。

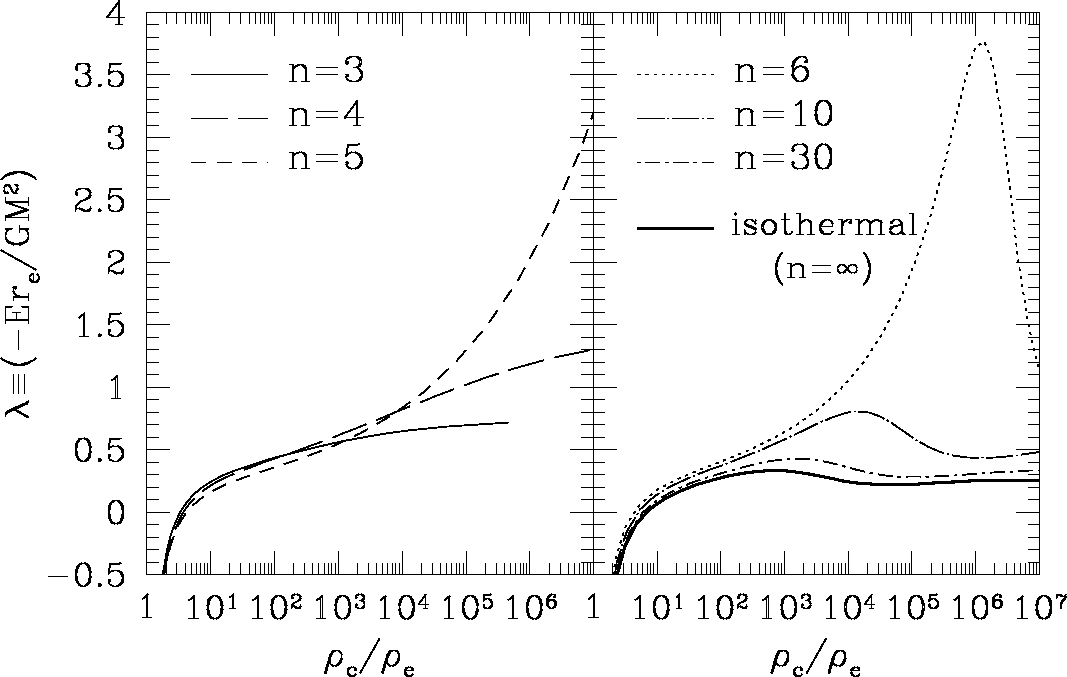

断熱壁をつけたポリトロープに同様な解析を適用

11 cm

![]() で「不安定性」発見

で「不安定性」発見

実際には彼らは単にポリトロープをなんかしたわけではない。

Tsallis エントロピー ![]()

普通のエントロピー ![]() を

を

![]() の極限として含む、

「一般化された」エントロピー。

の極限として含む、

「一般化された」エントロピー。

これの極値を取る分布 = ポリトロープ( ![]() と

と ![]() は対応する)

は対応する)

そういうものを考える意味: 正直にいって「よくわからない」

Tsallis エントロピー極値は熱平衡であるわけではないので、「安定性」に意 味があるわけではないのは King model の場合と本質的には同じ。

前回は、断熱壁に囲まれた自己重力ガスの熱平衡状態の安定性を検討した。基 本的な結論は、重力の寄与が大きくなると、熱平衡状態が不安定になるという ことであった。

このあとどうなるかということを調べるためには、数値計算をする必要 がある。 Hachisu et al. (1978) は、自己重力流体についてそのよう な数値計算を行なった。

結果の詳細は省くが、重要なことは、中心から熱をとったときに自己相似解 が現れる場合があるということである。

中心に熱を与えると、中心は温度を下げつつ膨張する。このときは、結局最終 的には安定平衡にいってしまうことになる。しかし、中心から熱をとったとき にはどこかいき先があるわけではない。

この後の進化は、熱伝導のタイムスケールによる。密度が上がるとタイムスケー ルが長くなるような場合には、大雑把にいってかなり大きなものが全体として 収縮していく。

これに対し、恒星系に対応する場合では、密度が上がるとタイムスケー ルが短くなる。この時は、密度の高い「コア」が出来、それがどんどん収縮を 続けるということになる。これに関する詳細な解析は Lynden-Bell & Eggleton (1980, MNRAS 191, 483) に与えられているので以下考え方だけを示 す。

自己相似解というのは、ある物理量 ![]() が

が

| (1) |

| (2) |

| (3) |

| (4) |

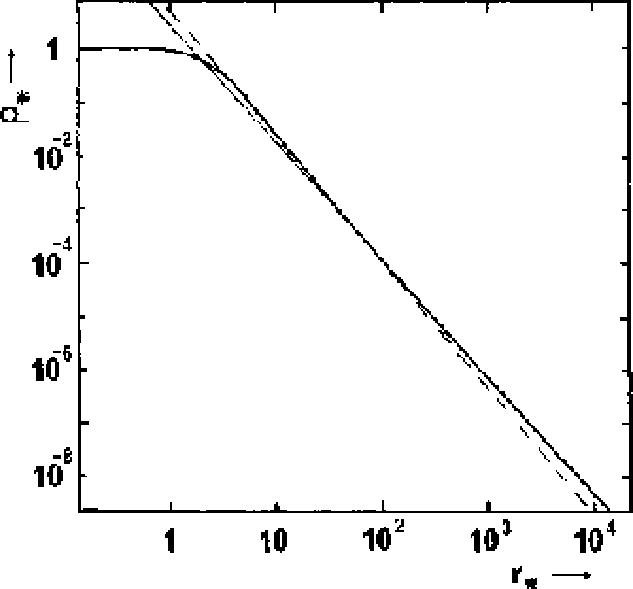

自己相似解ということで、いろんな無次元量は一定と考えられる。特に、今コ

アというものを考えて、その半径を ![]() とすれば

とすれば

|

(5) |

| (6) |

| (7) |

実際に ![]() とかを求めるには、やはり固有値問題をとくことになる。

Lynden-Bell & Eggleton は実際にといて、

とかを求めるには、やはり固有値問題をとくことになる。

Lynden-Bell & Eggleton は実際にといて、

| (8) |

8cm

8cm

実は、このあたりの進化、すなわち重力熱力学的不安定や自己相似解について

は、ガス近似、FP計算、![]() 体の間の一致は素晴らしくよい。ガスではうまく

表現出来なくなるのは、質量分布がある場合、非等方性が発達する場合等であ

る。

体の間の一致は素晴らしくよい。ガスではうまく

表現出来なくなるのは、質量分布がある場合、非等方性が発達する場合等であ

る。

さて、自己相似解は、ある時刻 ![]() で密度が無限大になる。これを

collapse と呼んでいる。実際にそんなことが起きるのか、また、そのあとは

どうなるのかというのは現実的には重要な問題である。というのは、多くの球

状星団、あるいは dwarf E では、タイムスケールを見積もるとすでに

collapse しているはずだからである。

で密度が無限大になる。これを

collapse と呼んでいる。実際にそんなことが起きるのか、また、そのあとは

どうなるのかというのは現実的には重要な問題である。というのは、多くの球

状星団、あるいは dwarf E では、タイムスケールを見積もるとすでに

collapse しているはずだからである。

その後どうなるかについては、いろんな可能性が考えられた。特に、これによっ てブラックホールを作るというアイディアはそれなりに真剣に検討された。

現在のところ、典型的な球状星団とか dwarf E では、ブラックホールが出来 るというのはありそうにない。コアが十分に小さくなると、エネルギー供給源 が出来るからである。

ここでのエネルギー供給の元は連星である。仮に星団があらかじめ連星をもっ ていなかったとしても、コアが十分に小さくなると、そのなかで3体相互作用 で連星ができるようになる。これは基本的には星のなかで温度、密度が上がる と核融合が始まるというのと変わるところはない。ただし、量子力学的な効果 はないので、連星の出来やすさは密度と温度(平均速度)の関係だけで決まる。

連星によるエネルギー供給が入ると、コアの収縮は止まる。熱源として連星を 考えた計算を始めて行なったのは Henon (1975) であり、1982年ころまでにい くつかそのような計算が行なわれた。それらでは、コアからの熱伝導による熱 の流出と連星からのエネルギー入力がバランスし、系全体がホモロガスな膨張 をするという結果が得られていた。特に、 Goodman (1984) は実際にそのよう なホモロガスな解を求めた。

しかし、 1983 年になって、 Sugimoto & Bettwieser は、実はこのホモロガ スな膨張解も熱力学的に不安定であるという発見をし、その結果起きる振動に 「重力熱力学的振動」という名前をつけた。

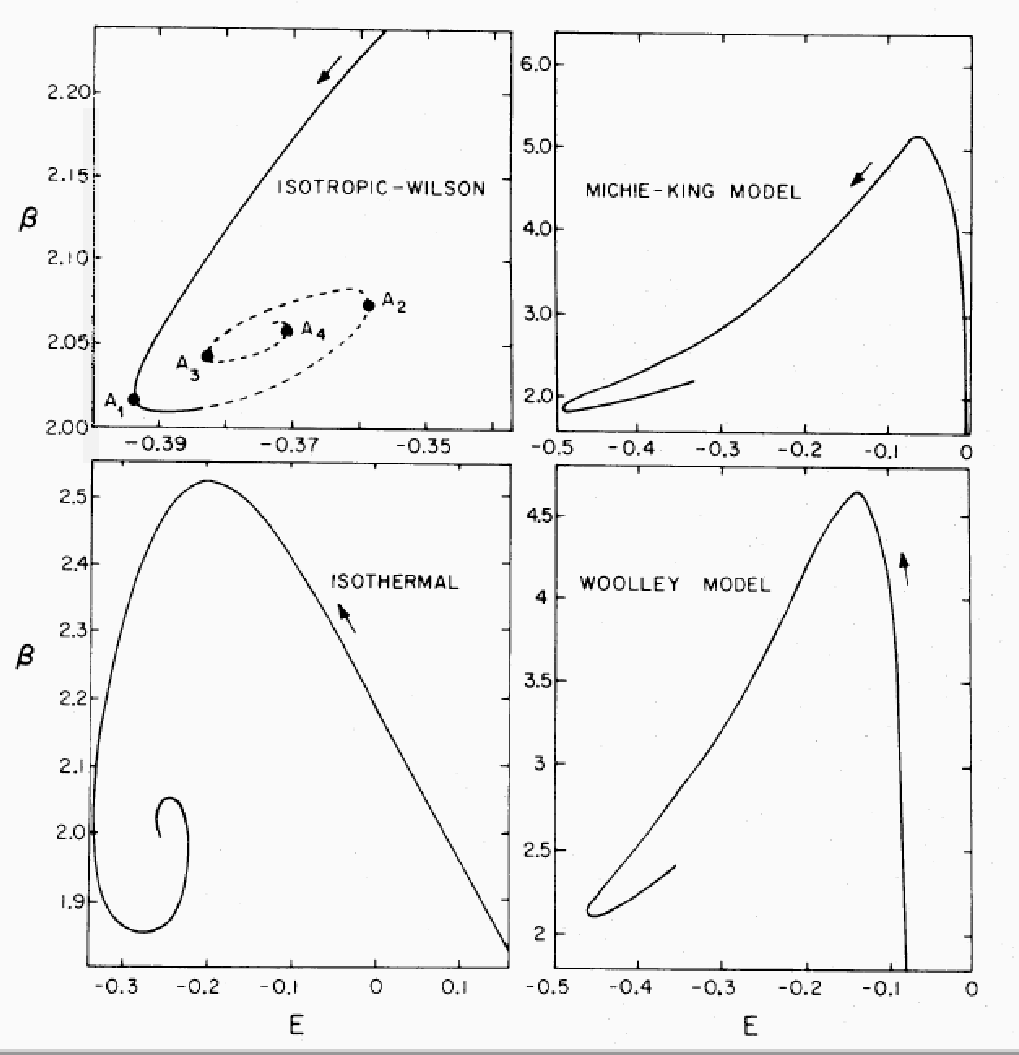

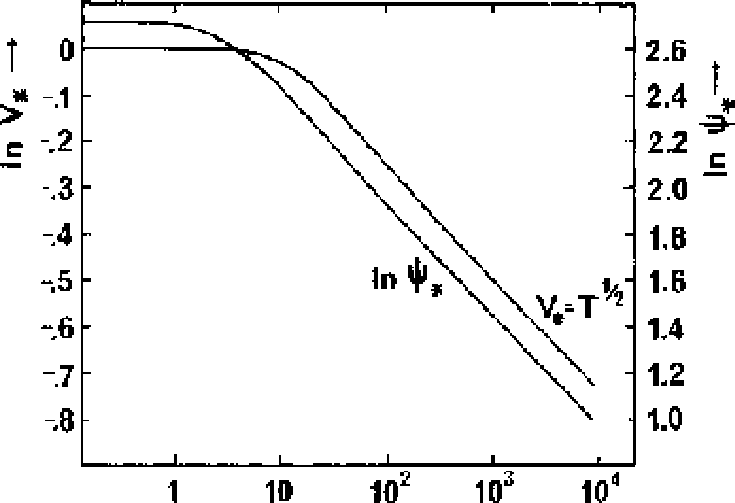

以下に示すのが彼らの見いだした振動の様子である。

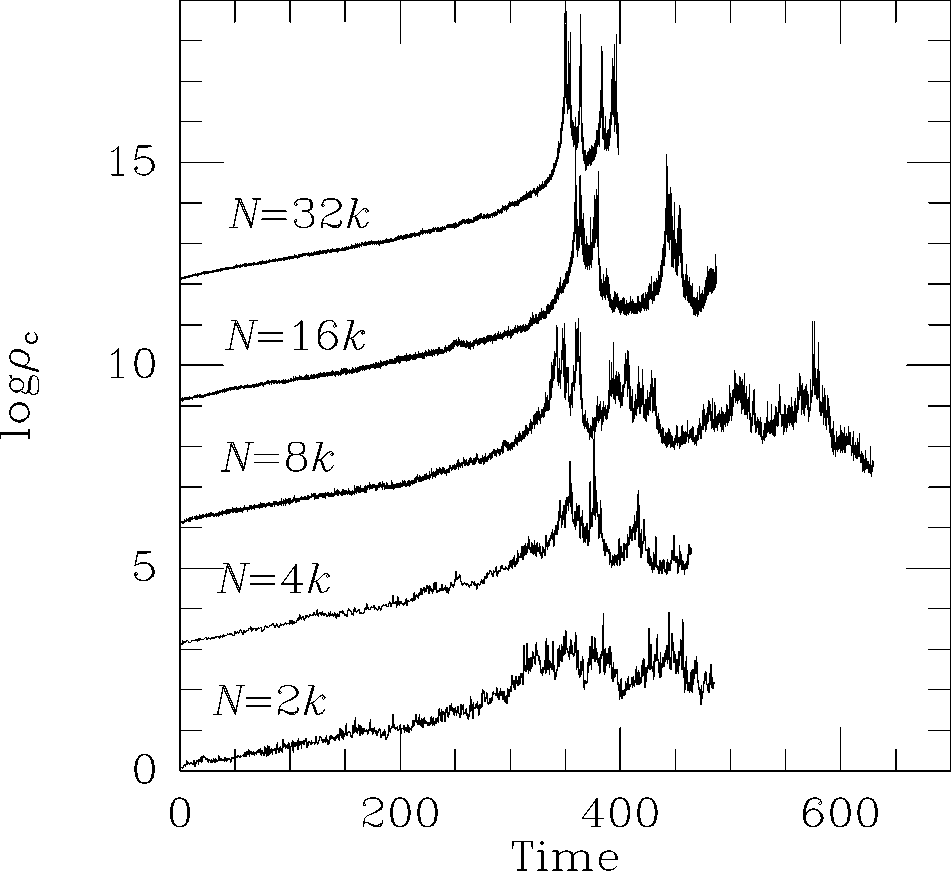

まず、この図は中心密度の時間変化である。3本線があるのは、エネルギー生産の係数である。小さいほうがより振動の振幅が大きくなっているのがわかる。

5cm

これは膨張中の温度分布の変化。注意して欲しいのは、膨張中(3番の線)では、 温度のピークがコアの外側にあることである。このような温度の逆転があるこ とで、コア付近では熱が外側から内側に流れることが可能になる。この時には、 等温状態の線型解析で膨張に対しても不安定であったのと同じように、熱が流 れこんで膨張することで一層温度が下がり、さらに熱が流れこむ。

5cm

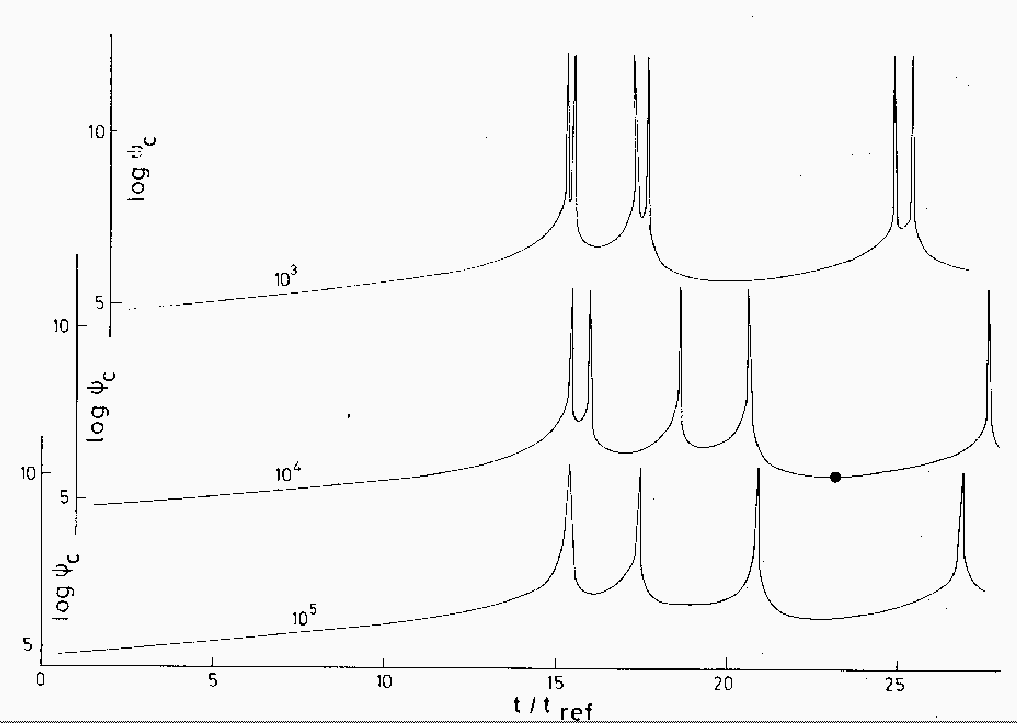

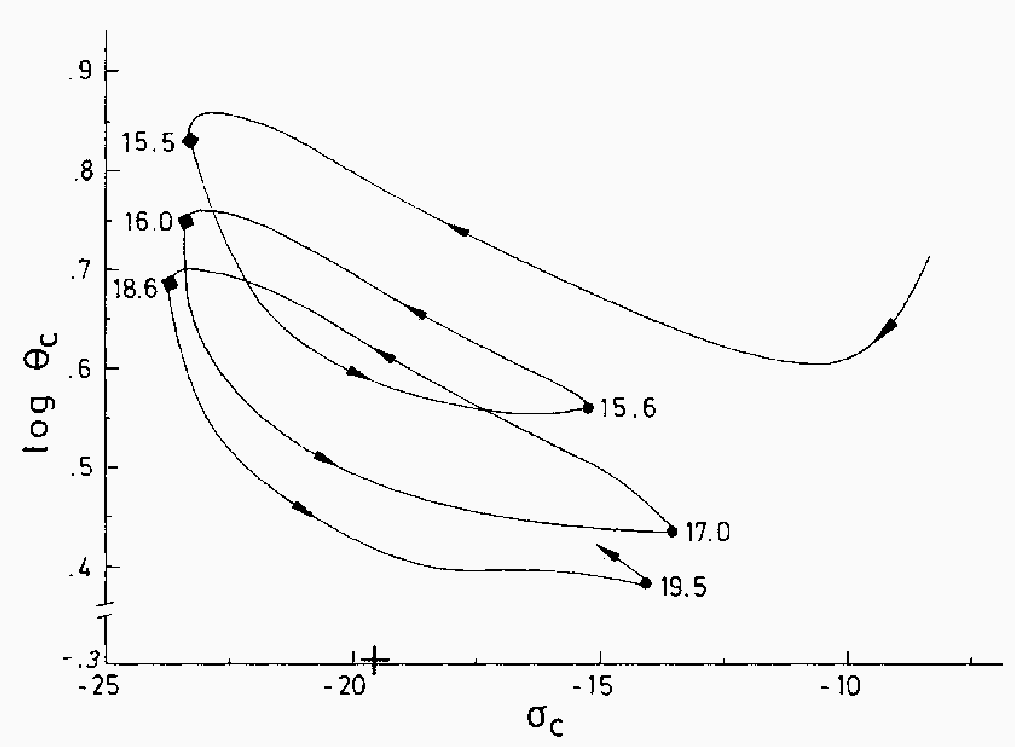

最後に、これはエントロピーと温度の平面でのコアの軌跡である。注意して欲 しいのは、この軌跡はこの平面で反時計回りになっていることである。これは どういう意味があるかを考えてみる。

カルノーサイクルはこの平面上で長方形だが、熱機関は時計回りである。この時に、

![]() を積分して正になって元に戻るので、外への仕事

を積分して正になって元に戻るので、外への仕事

![]() は

は ![]() と等しく正になる。熱機関であるとはそういうこ

とであった。

と等しく正になる。熱機関であるとはそういうこ

とであった。

これに対して逆に回るとは、冷凍機(ヒートポンプ)のサイクルになっているこ とに対応する。つまり、低温の時に吸収した熱を高温になってから放出してお り、そのために外からの仕事を利用している。このことは、この振動が本質的 に熱力学的な不安定性によって起きているということを意味している。

もしも単に連星のエネルギー生産が密度が上がると始まり、密度が下がると止 まるということで振動が起きているとすると、この時にはコアの軌跡は熱機関 的になるはずである。そうではないということが現象を理解する上では極めて 重要なことであった。

5cm

とはいえ、彼らの結果はただちに広く受け入れられたわけではなく、 そのあと数年に渡る論争があった。その理由は、「それまでの他の人の計算で はいずれも振動が起きていなかった」ためである。具体的には、フォッカープ ランク方程式を解く計算、ガスモデルでの計算、また、フォッカープ ランク方程式をモンテカルロ法で解く計算のいずれでも振動は起きていなかっ た。また、直接の多体計算では、計算機の能力が不足で振動がはっきり見える 粒子数を扱うことがそもそもできなかった。

が、1985 年には他のグループによるガスモデル計算、1986年には FP計算でも 振動が確認された。このきっかけになったのは、 1984 年の IAU Symposium No. 113 であり、ここで杉本が D. C. Heggie と議論し、 Heggie の流体コー ドの出力を見て、「時間ステップが大き過ぎるのではないか」と指摘した。

すなわち、自己重力質点系の流体モデルの計算では、それまでのほとんどの計 算で、時間刻みは可変であったものの、「1ステップでの変化がある程度以上 大きくならないようにする」という基準での時間刻みが使われていた。しかし、 この基準での時間刻みと、熱伝導を安定に解く数値計算法を組み合わせると、 結果として本来不安定な系でも数値解は安定になってしまうという問題が発生 する。

杉本は、元々恒星の内部構造の研究者であり、特に様々な熱的不安定の数値シ ミュレーションを行ってきたのでこれらの点には注意深かった。このために、 元々 Bettwieser の数値計算で振動が起こった時にその結果に「正しい」解釈 を与えることができたのである。

さらに、 1987年には Goodman が自分の求めたホモロガスな 膨張解の安定性解析を行い、粒子数が大きい(正確にはエネルギー生産の密度 依存性の係数が小さい)と膨張解が不安定になることを示した。

実際に粒子系でそんなものが起きるかどうかにはさらに議論があったが、1995

年になって![]() 体数値計算でも確かに振動が起きるということが見い出された。

体数値計算でも確かに振動が起きるということが見い出された。

先ほど述べたように、球状星団の進化を普通に考えると、適当な初期条件から 始めると典型的には数十億年程度の時間がかかって重力熱力学的なコラプスを 起こす。その後の進化は、球状星団が理想的な質点系ならば重力熱力学的振動 を起こすということになるが、実際にそうなるかどうかにはいろいろな問題が ある。

まず、初期にある連星の効果を考えてみよう。連星は極めて一般的なものであ り、太陽近傍の星は 50% 程度は連星である。また、種族 II の星も相当部分 が連星という観測結果もある。

これに対して、 1990 年頃までは、「球状星団には primordial な連星はない」 と思われていた。これは、 Gunn and Griffin (1979, AJ 84, 752) の広く影 響をもった仕事があり、かなり頑張って分光的な連星を球状星団で探したけれ ども全く見つからなかったという結果になったことが大きい。

しかし、1990 年前後から状況が大きく変わる。結局、観測精度が上がると様々 な方法で続々と連星が見つかってきたのである。

連星があるとコラプスの後の進化は大きな影響を受ける。これは、恒星進化で H の他に D があるようなもので、エネルギー生産率を非常に大きくするから である。

つまり、連星を作るためには、3つの星がたまたま同時に近くに来る必要があ り、このためには非常に密度が高い必要がある。 しかし、連星が初めからあ れば、それが他の星と近づけばそれだけでエネルギー生産になるわけである。

また、連星はもちろん単独の星より重いので、2体緩和の時間スケールで系の 中心に集まってくる。このために、星の場合とは違って、連星「燃焼」段階は 簡単には終わらない。

単純に初期には球状星団の星の相当部分が比較的コンパクトな連星であったと すると、緩和時間が短く重力熱力学的コラプスが起きるような星団でもほとん どの場合には現在まで連星燃焼段階が続くという結論になる。もっとも、そう だとすると極めて深くコラプスした M15 のような星団の存在が説明できない ことになり、球状星団と連星の関係については理論的にはともかく観測的、実 証的にはまだこれから研究するべき課題が多い。

現在の我々の銀河系では球状星団クラスの10万個以上星が集まったも のは全て非常に古いものであり、 従って現在ではあまり重い星はない。この ため、特に密度が高い球状星団コアにある星はほとんどが中性子星や重い白色 矮星であると考えられ、これらはは非常にコンパクトな星であるために物理的 な衝突は極めて稀である。 また、もっと若い散開星団では重い主系列星もあるが、星団自体の密度が低く てやはり物理的な衝突はあまり重力ではないと考えられてきた。

しかし、観測技術が 1990 年代にはいって進んだことで、この辺りも描像が大 きく変わってきた。一つは、我々の銀河中心近くで、非常に若くコンパクトな 星団がいくつか見つかってきたことである。 Arches, Quintuplet といった星 団は、銀河中心から 30pc 程度の距離で 1 万個程度の星が集まった星団であ り、年齢も数 Myrs と極めて若い。これほど銀河中心近くで存在できていると いうことはもちろん極めて高い密度を意味しており、 星同士の衝突が特に中 心部では無視できない。

また、 LMC や M82 などの系外銀河の星形成領域では、非常にコンパクトで大 質量な星団が見つかってきている。

最近のシミュレーションの結果では、これらの星団では中心で星同士の暴走的 な合体が起きる可能性が指摘されている。つまり、元々重い星が中心の密度が 高いところに集まってくるので、これら同士が選択的に衝突する。衝突によっ て重い星ができると、それは衝突断面積が大きくなるので他の星より衝突しや すくなり、ますます衝突・合体によって成長する。これは、この暴走的に成長 した星が超新星になるなりブラックホールになるなりするまでとまらない。

つまり、現在の球状星団ではこれから中心にブラックホールが形成されること はありえないが、最近見つかってきた若くて高密度の星団ではそのようなこと が現在起きているかもしれない。これは、我々の銀河系の球状星団でも、昔に はそういうことがおきたかもしれないということでもある。

この文書はLaTeX2HTML 翻訳プログラム Version 2002-2-1 (1.71)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996,

Nikos Drakos,

Computer Based Learning Unit, University of Leeds,

Copyright © 1997, 1998, 1999,

Ross Moore,

Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

を日本語化したもの( 2002-2-1 (1.71) JA patch-1.9 版)

Copyright © 1998, 1999, Kenshi Muto, Debian Project.

Copyright © 2000, Jun Nishii, Project Vine.

Copyright © 2001, 2002, Shige TAKENO, Niigata Inst.Tech.

Copyright © 2002, KOBAYASHI R. Taizo, Project Vine.

を用いて生成されました。

コマンド行は以下の通りでした。:

latex2html -nomath_parsing -local_icons -show_section_numbers -split 0 note8-e.tex.

翻訳は Jun Makino によって 平成24年9月30日 に実行されました。